建築をデザインする力と表現力を磨く

建築や都市の計画、設計、構造、材料、環境、設備などについて、基礎から応用にいたる理論や技術について学ぶとともに、その理論や知識をもとに考えをカタチにし、他者に伝える設計力、デザイン力を養い、建築やインテリア関係の様々な分野で国際的に通用する建築デザイナーや建築技術者として活躍できる力を身につけます。

建築や都市の計画、設計、構造、材料、環境、設備などについて、基礎から応用にいたる理論や技術について学ぶとともに、その理論や知識をもとに考えをカタチにし、他者に伝える設計力、デザイン力を養い、建築やインテリア関係の様々な分野で国際的に通用する建築デザイナーや建築技術者として活躍できる力を身につけます。

デザインの基礎となる考え方やスキルを学ぶ

建築やインテリアをデザインするうえで基本となる建築図面の表現方法やパース(透視図)の描画方法を修得します。また、国内外の建築家や建築作品についての情報を収集することを通して、基本的な知識を徐々に蓄積していきます。

建築分野における基礎理論・技術を学ぶ

建築分野の学問領域である計画、環境、構造、材料の基礎理論・技術を学びます。また、設計では、与えられた条件に対して自らデザインし表現する設計製図の授業が始まります。

建築分野における応用理論・技術を学ぶ

2年次に学んだ基礎理論をベースに、より応用的、発展的な内容について学びます。建築法規や建築設備、施工についても学んでいきます。また、建築学実験や設計製図、インテリアデザイン演習など、演習の内容も深く広がっていきます。

リサーチ、分析、企画、デザインにわたる総合力を学ぶ

4年間の学びの集大成として、卒業研究を行います。設計か論文を選択できます。ゼミで指導教員に丁寧なアドバイスを受けながら、各自オリジナリティあふれる卒業研究を1年かけて完成させていきます。

国際的に通用する建築技術者としての知識を修得するとともに、デザインにより空間の魅力を創出することができる思考やスキルを身に付けます。

デザインの基礎となる考え方やスキルを学ぶ

建築やインテリアをデザインするうえで基本となる建築図面の表現方法やパース(透視図)の描画方法を修得します。また、国内外の建築家や建築作品についての情報を収集することを通して、基本的な知識を徐々に蓄積していきます。「製図基礎」では、製図板を使って手書きで建築図面を描き、Vectorworks(建築CADソフト)を用いてコンピュータで図面を描いていきます。

建築設計の基礎を学びます。授業の前半は、製図板を使って手描きで建築図面の表現方法やパース(透視図)の描画方法を学びます。また、建築家の住宅作品とその図面を調べ、模型を作成することで、模型制作の基礎を学びます。

授業の後半は、Vectorworks(建築CAD ソフト)を用いて、コンピュータで設計図面を描いていきます。既存の図面を用い、平面図、立面図、断面図のトレースを行った後、3Dに立ち上げレンダリングを行いパースを作成します。最後にそれらの素材をつかってプレゼンシートを作成します。

古今東西の著名な建築家が設計した住宅をひとつ選び、その模型を制作する。図面は各自が図書館等で探し、その空間を表現するのにふさわしい材料を各自で工夫し表現する。作った作品はみんなの前でプレゼンテーションを行い、なぜその作品を選んだのか、どこを見てほしいかなど、ひとりひとり発表していく。

建築分野における基礎理論・技術を学ぶ

建築分野の学問領域である計画、環境、構造、材料の基礎理論・技術を学びます。計画学のなかで、インテリアデザインや住生活を学べるのが本学の特徴です。また、設計では、与えられた条件に対して自らデザインし表現する設計製図の授業が始まります。前期は木造住宅、後期は RC造の設計を学び、図面表現、発表等のプレゼンテーションの基本的な技術について学びます。論文の基礎を学ぶ建築学研究基礎もあります。

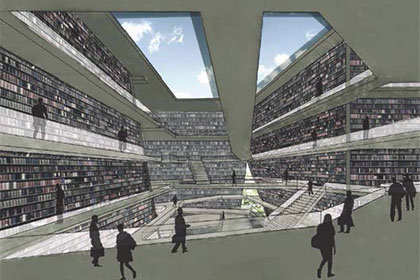

1クラス20名程度、4クラス編成で授業を行います。第1課題は全クラス共通課題として幼稚園の設計を行い、第2課題はクラスごとの課題(イスと集合住宅、地域とつながる建築、図書館、まちのデザイン)を行います。2年後期の設計製図から、社会で活躍している建築家の方が非常勤講師として担当するクラスが多くなります。

インテリアの考え方、インテリアが構成される空間の組み立て方、インテリアアイテムを学びます。インテリアデザインを主とした設計演習として、インテリアをより深く学びたい学生が、設計製図と並行して履修しています。インテリアマテリアルの提案、住宅・公共インテリアのプラン提案とプレゼンテーションなどを行います。

茨城県から移住してきた夫婦・トキオとミサコは、三軒茶屋の緑溢れる公園近隣に休憩どころを開く夢を抱く。豊富な自然とコミュニケーションは大人の心に余裕を持たせ、子供の感性を育てる。夫婦や地域住民が自分勝手に空間をデザインできるように必要最低限の間取りのみを設定されたこの住宅は、住民同士の結束力を高め、その土地への帰属意識を強めるだろう。住民の自由を損なわないような工夫を施すことで空間への愛着がわき、恣意的ではない彼らだけの「居場所」ができる。

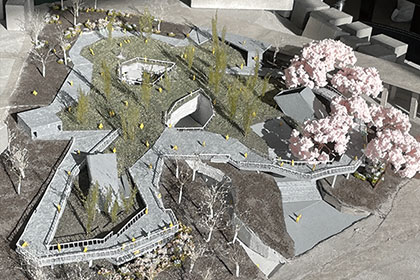

森を居住区とし鳥が生活を営むように、人々が集い情報を集め、宿泊も可能なライブラリー。ここは季節や時間、そして誰と訪れるかで全く異なる空間軸に身を置くことができる。既存樹を避け鳥の巣に模した5つの四面体構造をコモンダイニングを軸に分岐させて配置。“巣”は高さとヴォリュームの異なる正三角形スラブをうち、“巣”の外側には環境や利用者同士のつながりを意識し複数の居場所を設置。コモンダイニングは宿泊者・利用者問わず、情報や嗜好の交換で"知"だけでなく人のつながりを生む。

建築分野における応用理論・技術を学ぶ

2年次に学んだ基礎理論をベースに、より応用的、発展的な内容について学びます。建築法規や建築設備、施工など、建築を学ぶ上で必要な具体的な内容を深めます。演習では、これまで修得した基礎をもとに、様々な用途の建築・インテリアを、周辺 環境、社会環境などを考慮してデザインすることを学びます。また、材料や構造、環境を扱う建築学実験もあります。

建築家として活躍している非常勤講師が中心となって担当します。前半は「暮らしたい高円寺をつくる」(個人課題)、後半は「三茶の新しい暮らし方を考える」(グループ課題)をテーマに、集まって暮らすを考えます。課題ごとに、全クラス合同の発表会や講評会を行います。

建築材料の一般的な試験方法を理解し、構造材料の力学特性や仕上げ材料の物理的特性を明らかにするため、実験を計画し実施します。定められた条件に適合するコンクリートを調合したり、作成した試験体を用いて強度試験などを行います。

「曖昧な境界」をコンセプトに、高円寺に「酒場のように賑わう集合住宅」を提案する。住戸と地域、住民と地域住民の境界を曖昧にし、多くの人々が自然と集まる空間を目指す。

迷路のように入り組んだ小上がりや狭い路地が酒場的な賑わいを演出し、各住戸には外部との交流を促すキッチンを設置した。地面から伸びる柱は構造の一部にもなり、各階の多様な空間を繋いでいる。そうして木枠で囲まれた曖昧な空間が浮かび上がる。そこが新たな交流の場となるだろう。

このトンネルは、無数の窓(穴)を通して建物内外の景色、人々の動きを新しい視点で切り取る額縁のような存在であり、街の中で断絶しがちな「建物(内)」と「道路(外)」の境界を緩やかに繋ぐフィルターでもある。従来の境界を曖昧にすることで、内部の活動が外部へ溢れ出し、外部の人々が自然と引き込まれる。トンネルそのものが新たな「関係性の装置」として機能し、新しいコミュニティを形成する。また、人々が通り抜けるなかで街を再発見し、内と外が交錯する空間が生み出す「都市の新しい居場所」を提案する。

嗅覚は五感の中で最も記憶に残る感覚でありその割合は75%に達する。特定の香りがある記憶や体験と結びつくプルースト効果を活用し、本を香りと共に記憶することを提案する。本の内容を記憶し続けることは難しいが香りと共に読書することで記憶をふとした時に回想させることが可能になるのではないかと考える。司書さんがシーズンごとに本をセレクトし、その本のイメージに合う香りを調香師さんが調合するというシステムを導入することを想定している。

リサーチ、分析、企画、デザインにわたる総合力を学ぶ

4年間の学びの集大成として、卒業研究を行います。設計か論文を選択できます。ゼミで指導教員に丁寧なアドバイスを受けながら、各自オリジナリティあふれる卒業研究を1年かけて完成させていきます。論文は、フィールドワークや実測、実験、文献調査など、指導教員の専門分野に合ったバラエティ豊かなテーマと調査で進めていきます。設計は、リサーチを十分に行ったうえで、自分でテーマを設定し、1年かけて設計に取り組みます。

3年までの成果を踏まえ、実社会におけるさまざまな問題点をくみ取り、複数の案・意見を集約しながら一つの案へとまとめていくことを学ぶテーマ設定の設計課題を行います。デザインはグループで取り組み、ディスカッションを通して提案していきます。

前期には合同ゼミ発表、趣旨説明会、後期には中間講評会が行われ、進捗状況を発表します。12月下旬に提出し、1月上旬に審査会が行われます。審査会では、設計製図の非常勤講師も招き、作品のプレゼン、質疑応答、評価などを行い、最終的に優秀賞を決定します。

人が図書館へ行く時代から、図書館が人の元へ行く時代へというビジョンを掲げ新宿の一角に図書館を設計する。従来の図書館の機能を継承しつつ、時代の変化と人々のニーズに対応するように図書館も可変していく必要があると考える。そこで空間を、不変・可変・邂逅に分け、不変と可変を繋ぐ場をインプットとアウトプットを繰り返し、学びを深める場として人々が邂逅を果たす場とした。私たちは、時代と共に可変しながら、人々と共に作り上げていく新しい図書館の提案を行う。

川崎市民ミュージアムは、2019 年の台風 19 号で文化財の 9 割が被害を受け、閉館・取り壊しとなった。現在も仮施設で修復活動は続いているが、地域コミュニティの衰退や文化拠点喪失の課題が残る。本計画では、「文化財修復」の陰の活動と「寺子屋」の学びの場を融合し、文化と日常、歴史をつなぐ「結び目」として新たな拠点を提案する。修復作業を通じて地域住民や子どもたちが関わり、歴史と文化の継承、コミュニティ再生を目指す建築を構築する。

建築・インテリアデザインコースに所属し卒業要件を満たすと、本認定プログラムを修了したことになります。

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57

© Showa Women's University