人を幸せにするデザイン力を育てる

生活雑貨から家具、電化製品にいたるまで、様々なモノのかたちを創造し、モノづくりを通して観る力・考える力・知る力・創る力を養いながら、生活提案のできる感性を磨きます。またグラフィックデザインも並行的に学ぶことで、複眼的な視点を持った柔軟な発想力、スキルを養います。日常の気づきから具体的な形に落とし込むまでのプロセスを重視し、本質に向かう探求心をカリキュラムの中で体系的に養っていきます。また、社会に向けて発信するコミュニケーションスキルを培います。

生活雑貨から家具、電化製品にいたるまで、様々なモノのかたちを創造し、モノづくりを通して観る力・考える力・知る力・創る力を養いながら、生活提案のできる感性を磨きます。またグラフィックデザインも並行的に学ぶことで、複眼的な視点を持った柔軟な発想力、スキルを養います。日常の気づきから具体的な形に落とし込むまでのプロセスを重視し、本質に向かう探求心をカリキュラムの中で体系的に養っていきます。また、社会に向けて発信するコミュニケーションスキルを培います。

日常の観察から、モノに対しての感性を磨く

日常をよりよく観察することからプロダクトデザインは始まります。そのなかにある知恵や技術を読み解くことを行います。

プロダクトデザインの基本となる知識や道具の使い方を体得し、デザインの基礎を固める

デザイン力を養う基本となる演習科目を通じて、工房機器や各種加工装置、または描画方法などを学んでいきます。

各分野スペシャリストのもと、グラフィック/プロダクトを含めた専門的なデザイン力を養う

3年生の演習では主に外部のスペシャリスト(デザイナー)による演習授業が中心となり、社会的な視点も取り入れた内容へと進みます。また「研究A」という授業がはじまり、より専門的なデザイン研究へと取り組みます。

平面、立体的なデザイン力を統合し、さまざまな視点から社会に提案できるデザインを発信する

4年生になると卒業制作が本格的に始動します。各教員のコメントを受け取りながら、自分で課題を設定し制作を進めていきます。個人的な探求から社会問題まで幅広い題材のなかで、自分だけの提案を作り上げていきます。

日常の気づきから具体的な形に落とし込むまでのプロセスを重視し、本質に向かう探求心をカリキュラムの中で体系的に養っていきます。発見/分析/考察/提案を伴った、広く社会に通用するデザインスキルを身に付けます。

日常の観察から、モノに対しての感性を磨く

日常をよりよく観察することからプロダクトデザインは始まります。そのなかにある知恵や技術を読み解くことで学びを深めていきます。前期の授業ではプロダクトの基本的な考え方(生産/量産/道具)を体験し、後期では立体的にものを作る技術、考える技術を培います。

「デザイン基礎」は環境デザイン学科の導入的授業です。プロダクトデザインコースの課題では「製品を量産する」というプロダクトの基本的な考え方をテーマとした課題を出題しています。

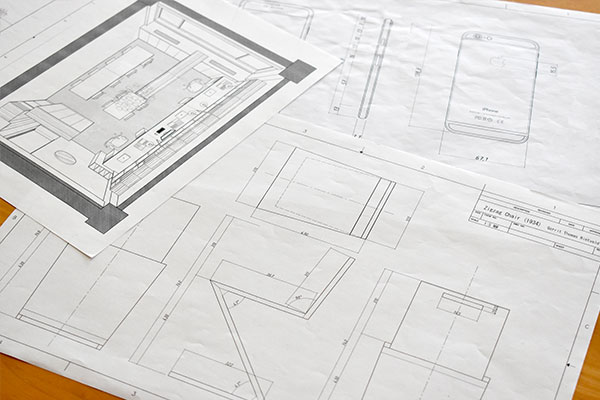

プロダクトデザインでは、製図者から読図者へ誤りなく制作意図を伝えるために、製図法を習得する必要があります。この講座では、製図のルールを学び、課題の実践を通して、図学の初歩を理解します。

日々、何気なく行われている行為の観察とそこからどんな道具が発想できるのかというアイデアを鍛える。同じメモをたくさん書く/納豆を効率よくたべる/柿ピーのピーナッツを分けるなど、普通にはない道具を設計し、実物を制作。動画などを使ってプレゼンテーションする。

プロダクトデザインの基礎を身に付ける科目。平面から立体まで、造形表現の基礎的スキルの修得やデザインの手法の基本を学ぶ。立体課題では紙をつかい、150mm角の立方体を学生それぞれ一つの技法で形成する。立体造形の基本的な技術、構成力や創造力等の造形感覚を磨き、様々な素材にふれ経験と表現の幅を広げる。

プロダクトデザイン/ビジュアルデザインの基本となる知識や道具の使い方を体得し、デザインの基礎を固める

デザイン力を養う基本となる演習科目を通じて、工房機器や各種加工装置、または描画方法などを学んでいきます。プロダクトデザインコースでは前期後期合わせて4つの演習課題を行います。この演習課題でプロダクトを創り出す考え方、道具、アプリケーションなどを体得していきます。また、手を動かして表現する技術を学びます。

プロダクトデザインを実践的に体得していく応用演習授業です。1年間を通して4人の教員の演習を行います。完成度の高い制作実習を目指し、プロダクトデザインにおける情報構成力・プレゼンテーション力を総合的に身につけます。

基礎的な立体の描写トレーニングからはじめ、身近な家電製品、雑貨などの構造やデザインを観察してオリジナルにデザインし、デザイン画で表現する演習型講義。発想したデザイン、アイディアを的確に相手に伝えるデザインスケッチの描法を習得します。

既存のゲームを参考に新しいボードゲームを考えるグループ課題。

「sentouno」はウノをベースに銭湯の要素を入れたゲーム。ゲームの基本的なルールはそのままに、小物や新ルールでオリジナルのゲームを考案した。小物やロゴ、イラスト、パッケージデザインに至るまで、すべてグループで制作。

色々な素材の特性を活かして、一つの作品を仕上げる課題。アントニオ・ビバルディ作曲の「四季」を題材としたレコードジャケット。マテリアルはその物の情報を伝えられる手段になると考え、形の無い音楽を具象化するために、楽曲の持つ変わらない事実や特徴に着目し制作。

各分野スペシャリストのもと、プロダクト/グラフィックの専門的なデザイン力を養う

3年生の演習では主に外部のスペシャリストによる演習授業が中心となり、社会的な視点も取り入れた内容へと進みます。デザインの現場で活躍している講師陣による実践的な演習です。また「プロダクトデザイン研究A」という授業がはじまります。これは1年間という長い時間をかけて研究するゼミスタイルの授業で、実践的なデザイン技術や、根源的なデザイン理論を学んでいきます。

3年次のデザイン演習では、デザインの現場で活躍している講師陣による実務的な演習となります。より完成度の高い制作実習を目指し、プロダクト・グラフィックデザインにおける情報構成力・プレゼンテーション力を総合的に身につける。

多岐にわたっているプロダクトデザイン領域の奥深さとプロセスへの理解を深めるため、コース所属の教員4名の研究テーマに基づき活動を行う。素材やものの作り方など、デザインの根本への理解とその発展を研究的に進めていくゼミスタイルの授業です。

制約の中で生まれる個性に着目し、「ジョイント」を軸にプロダクトを制作する課題。自身の視点・感覚をベースに「解体・組立が可能」「食に関する場面で使う物」「量産が可能」の三つの制約から、素材や形状をデザインし、テイクアウトの際に渡される持ち手のない紙袋に取り付けることで、楽に・おしゃれに持ち運ぶことをアシストするプロダクトを制作。

CDのジャケ写を素敵に見せるためのプロダクト。

蝶番(ヒンジ)を広め発展させて行くことを目標に商品企画・提案を行う課題。「リビングヒンジ」という”同一の材に一部加工を施すことで可動する”という機構を用いた商品を企画した。

「CDを隠さず飾りたい」というニーズを満たすプロダクトを作成しようと考えた。

平面、立体的なデザイン力を統合し、さまざまな視点から社会に提案できるデザインを発信する

卒業制作の課題自体は3年生からスタートしますが、4年生になると本格的に始動します。プロダクトコースでは全教員のコメントを受け取りながら、自分で課題を設定し制作を進めていきます。個人的な探求から社会問題まで幅広い題材のなかで、自分だけの提案を作り上げていきます。最終成果物は学外展などを通じて、広く社会の人に見てもらい、様々な意見をもらう機会となります。

卒業研究にむけて取り組む演習授業です。プロダクトデザインコースではゼミ制をとっていません。この授業で学生は希望する講師を選び、卒業研究についての指導を受けます。身近にある問題や現象と自分との繋がりを考えながら、自己表現として造形デザインを行います。

プロダクトデザインについて研究を深めていくゼミスタイルの授業です。地域産業との産学協同プロジェクトや研究発表会など、広く社会との関わりを持ちながら、上級生としてまた最終学年として、より学びを深めていきます。

自分自身の疾患によって日常生活にペットボトルオープナーが必要不可欠な反面、プロダクトの選択肢の少なさや、見た目の点に抵抗感を感じてきた。そうした経験から、新しいオープナーを提案することを目的として研究を行なった。蓋を固定する構造、本体の形状、外側の素材・仕上げの 3 要素に分けて研究を進めた。

現存する郷土玩具のなかには、過去の伝承に基づいて制作されたものが多い。市川市の「現在の姿」に注目し、日常の何気ない風景をモチーフに張子を制作することで、市川市の魅力の再発見を促そうと考えた。成果物は張子100種類、本、ポスター、ポストカード、展示会用DM、スケッチ集の6種類を制作した。

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57

© Showa Women's University